La démarche d'élaboration du guide

La démarche collective d'élaboration du guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application de l'HACCP

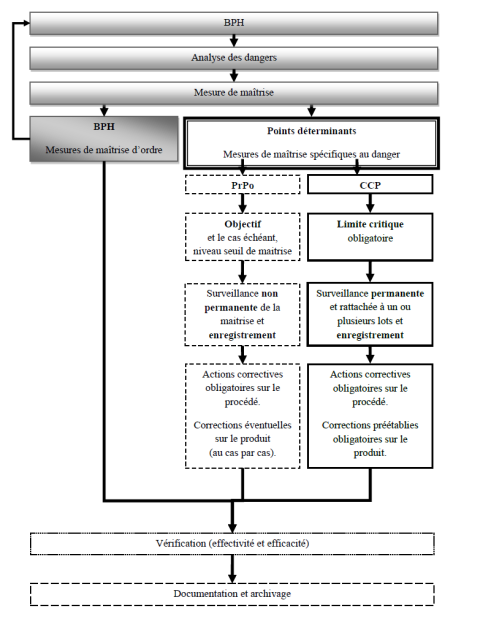

Tenant compte des spécificités des entreprises visées par le guide et de la flexibilité prévue par le règlement (CE) n° 852/2004, la méthode retenue pour rédiger le guide sur la base de la méthode HACCP[1] se résume ainsi :

|

Dresser la liste de tous les dangers à chaque étape, faire l'analyse des dangers et étudier les mesures de maîtrise correspondantes

Méthode :

Il s'agit de dresser la liste des produits, de les classer en familles et d'établir un diagramme type par famille, puis d'identifier les dangers à partir des diagrammes de fabrication.

Ces dangers peuvent être reconsidérés en s'appuyant sur les pratiques (méthodes de fabrication) spécifiques aux entreprises visées par le guide, aux produits fabriqués et à leur destination, à la taille de l'entreprise, à la formation du personnel et surtout aux mesures de maîtrise mises en place.

Types de dangers

Les dangers peuvent être :

Chimiques : produits de nettoyage et désinfection, produits de lutte contre les nuisibles, surdosage des additifs, ...

Physiques : corps étrangers, ...

Allergènes

Biologiques : bactéries pathogènes, toxines, parasites, ...

Définition : Notion de Contamination, multiplication et survie pour les dangers biologiques

Contamination ( introduction du danger)

Cette notion englobe la contamination initiale (présence d'un élément dangereux dans les matières premières à l'origine) ainsi que la contamination “ secondaire ” c'est à dire l'apport d'un élément dangereux au cours du stockage, de la fabrication, ...

Multiplication[10] (aggravation du danger)

Il s'agit du danger d'augmentation du nombre de micro-organismes présents dans un produit, une matière première, ... dans certaines conditions d'environnement (température, durée, humidité, ...).

Survie (persistance du danger)

Ce phénomène résulte d'un nettoyage et d'une désinfection inefficaces ou d'une cuisson insuffisante ou inadaptée, liée en général au non-respect des barèmes temps/température.

Identifier les points de maîtrise (PM ou PrPo) et les points critiques (CCP) et fixer leurs limites critiques.

Identifier les PrPo[4] et les CCP et établir pour chacun un niveau seuil de maîtrise (PrPo[4]) ou une limite critique (CCP[5]) dont le respect garantit la maîtrise

En pratique, il a été identifié pour chaque PrPo[4] et CCP, à partir des mesures préventives préalablement définies, les caractéristiques à surveiller. De plus, pour chacune de ces caractéristiques, ont été spécifiées des niveaux seuil de maîtrise (PrPo[4]) ou limites critiques (CCP[5]).

Après l'analyse des dangers, les étapes de fabrication peuvent être classées en trois catégories en fonction de leur incidence sur la qualité bactériologique des produits finis

Définition : Bonnes pratiques d'hygiène (BPH) ou (PRP : programme de pré-requis)

- Conditions et activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié à la production, à la manutention et à la mise à disposition de produits finis sûrs et d'aliments sûrs pour la consommation humaine.

- Ces BPH[11] concernent l'ensemble des opérations destinées à garantir l'hygiène c'est à dire la sécurité et la salubrité des aliments[12]. Elles comportent des opérations dont les conséquences sur le produit fini ne sont pas mesurables.

Définition : Point de maîtrise (PM ou PrPo : PRP opérationnel)

- Étapes identifiées par l'analyse des dangers comme essentielles pour maîtriser la probabilité d'introduction de dangers liées à la sécurité des aliments et/ou de la contamination ou prolifération des dangers liés à la sécurité des aliments dans le(s) produit(s) ou dans l'environnement de transformation.

- Ces PrPo[4] sont des étapes présentant des critères observables (ou mesurables) dont la maîtrise[13] est nécessaire pour assurer une réduction ou une stabilisation du danger sans qu'une preuve matérielle immédiate puisse être apportée. La surveillance est régulière mais pas nécessairement permanente : elle s'effectue par des vérifications visuelles systématiques ou la tenue d'enregistrements à une fréquence définie par l'établissement.

Définition : Points critiques (CCP)

- Étapes présentant des critères mesurables, dont la perte ou l'absence de maîtrise entraîne un risque inacceptable pour la sécurité.

- Les étapes ou critères concernés font l'objet d'un contrôle systématique avec enregistrement du résultat. Par ailleurs, pour un CCP[14], la valeur mesurée doit être associée à un lot[15] de production et la surveillance des paramètres doit être permanente, en continu ou discontinu, en cours de production.

Définir des procédures de surveillance adaptées

- Des procédures de surveillance ont été identifiées. Elles sont adaptées à la taille et à la nature de l'entreprise artisanale. Dans tous les cas, la surveillance des points déterminants (CCP[5], PrPo[4]) reste obligatoire.

- Pour les CCP[5], la surveillance est permanente, alors qu'elle peut ne pas l'être pour les PrPo[4]. Dans les deux cas l'enregistrement des résultats de la surveillance est systématique.

Établir des actions correctives, définir des éléments de vérification et des enregistrements.

Lorsque la surveillance révèle qu'un PrPo[4] ou CCP[5] n'est pas maîtrisé, le professionnel doit mettre en place des actions correctives, et des corrections le cas échéant, en intégrant la méthode des 5 M. Il doit également établir des procédures de vérification régulière pour contrôler la bonne mise en œuvre de son plan HACCP[17]. Des enregistrements permettent de justifier de l'application de toutes ces procédures.

Établir la documentation et l'archivage.

La documentation se doit d'être proportionnelle à la taille et à la nature des activités d'une entreprise artisanale, comme le veut le principe de flexibilité décrit dans le règlement 852/2004.

- Dans le présent guide, cette flexibilité se traduit notamment par les éléments suivants :

dans certains cas, il n'est pas possible d'identifier des CCP[5] ou PrPo[4] mais l'accent est mis sur le respect des bonnes pratiques d'hygiène ;

les procédures de surveillance se traduisent par des vérifications visuelles régulières notamment de la température des équipements de froid ;

une procédure de retrait/rappel décrivant la conduite à tenir pour cerner l'ensemble des produits éventuellement concernés ;

le guide en lui-même sert de documentation ;

la surveillance est permanente pour les CCP[5] et peut ne pas l'être pour le PrPo[4]. Dans les deux cas, l'enregistrement de la surveillance doit se faire de manière permanente, rattachée à un ou plusieurs lots sur un support au choix du professionnel : journal de bord, liste de contrôles, ...

en matière de vérification, les professionnels peuvent n'enregistrer que les non-conformités.

Les durées d'archivage requises pour les documents de traçabilité sont de :

- 5 ans pour les produits dont la durée de conservation n'est pas fixée,

- DDM + 6 mois pour les produits à DDM supérieure à 5 ans,

- la date de fabrication ou de livraison + 6 mois pour les produits très périssables dont la DLC est inférieure à 3 mois

(Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8156 du 24 juillet 2012)

Architecture du guide

Ce guide est destiné à aider les entreprises à assurer la maîtrise[13] de la sécurité des aliments[18].

Il se compose de :

- fiches de description « matières premières »

- diagrammes de fabrication

- fiches « BPH (pré-requis) : Bonnes Pratiques d'Hygiène générales »

- fiches « bonnes pratiques de fabrication ».

En annexe, se trouve une description plus approfondie sur la réglementation, la microbiologie et les températures.

Les principaux termes nécessaires à la compréhension du guide sont définis dans le lexique.